|

Le Signorie

La lunga lotta con Fermo causò il disperdersi delle migliori energie

della città e contribuì alla crisi della democrazia e del regime comunale

dando cosi sempre più spazio ai pericolosi tentativi di instaurazione di

dispotiche Signorie alle quali però il popolo reagì sempre in maniera molto

determinata.

Storicamente la prima famiglia che detenne il potere dal 1318 al 1319 fu

la Dalmonte, più duraturo risultò invece il dominio della città da parte di

Galeotto Malatesta che, forte anche del fatto che aveva affidato il comando

della guerra contro Fermo, vi regnò da despota dal 1349 al 1356; altro tiranno

di questi tempi fu il Tibaldeschi ma per un breve periodo.

Dopo la pace con Urbano VI Ascoli tornò sotto la Santa Sede nel 1378 e

vi restò, seppur con ripetute lotte interne, per diversi decenni sino alla

venuta di Francesco Sforza che assoggettò la città e la governò all’incirca

per tre decenni. Di questo periodo è la nascita del primo e più antico Monte

di Pietà d’Italia ad opera del Beato Domenico da Leonessa.

Gli ascolani riescono a liberarsi degli Sforza grazie ai guelfi Dal

Monte, Sgariglia e Saladini che riottengono l’ordinamento repubblicano fatta

salva la sovranità pontificia e la dipendenza dalla Chiesa. In questo periodo

di confusione e lotte tra guelfi e ghibellini salgono alla ribalta i Guiderocchi

che però una sollevazione popolare costringe all’esilio dopo breve tempo; ai

Guiderocchi seguono i Malaspina che però nulla cambiano nel modo di gestire il

potere.

Seguono anni di buio dove non v’è limite allo scempio e dove il

banditismo regna sovrano ed Ascoli vive uno dei periodi più tristi della sua

storia civile ed il papa Pio IV toglie alla città la giurisdizione di alcuni

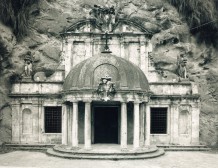

castelli e fa erigere in città la Fortezza Pia contro i nemici sia interni che

esterni.

Alla fine del XVI secolo la città conosce finalmente un nuovo periodo di

pace ed una ripresa dell’attività civile e rurale rappresentata anche dalla

nascita di una nuova figura sociale che è il popolano ossia un lavoratore che

per vitto e alloggio lavora alle dipendenze del proprio padrone.

Napoleone

Alla fine del XVIII secolo anche in Ascoli arrivano gli echi della

rivoluzione francese e gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità si

fanno largo anche nella popolazione locale tant’è che nel 1799 all’arrivo

dei soldati franco-cisalpini i repubblicani li accolsero con grande entusiasmo

ma subito dopo le attese andarono deluse, iniziarono difatti razzie e

depredamenti di chiese e conventi. Tale situazione generò una violenta reazione

popolare simbolo della quale fu Giuseppe Costantini detto Sciabolone che si

distinse per l’indomito coraggio ed lo spiccato senso strategico ma anche lui

fu alla fine battuto e costretto alla fuga dalle truppe francesi.

Nel 1808 Napoleone fa di Ascoli, Fermo e Camerino una sola provincia e la

città diventa cosi la parte più meridionale del Regno d’Italia subordinata a

Fermo; dopo alcuni anni però, alla caduta di Napoleone, ci saranno grosse

manifestazioni di gioia per la restaurazione del governo pontificio che avverrà

senza spargimenti di sangue o vendette trasversali.

|